孔孚(1925-1997),原名孔令桓,字笑白,著名山水诗人,被誉为“现代东方神秘主义诗歌”的开拓者。1925年4月1日生于曲阜农村。1947年毕业于山东省立师范专科学校史地系,后执教于曲阜师范,开始从事诗歌创作。1949年到大众日报社工作,任《大众日报》文艺编辑,1979年调至山师现代文学研究室,任中文系副教授。1950年开始发表作品。1986年离休并加入中国作家协会。60岁时,出版第一本诗集《山水清音》,后又陆续出版诗集《山水灵音》《孔孚山水》《孔孚山水诗选》,还出版有诗论集《远龙之扪》、诗文集《孔孚集》,以及《孔孚山水诗研究论集》。诗集《山水清音》获山东省首届泰山文艺创作一等奖、《孔孚山水·峨嵋卷》获1991年山东省优秀图书奖一等奖、1991年全国计划单列市出版社优秀图书一等奖。

诗坛“奇人”

孔孚,原名孔令桓,字笑白。1925年4月1日生于山东曲阜一个耕读之家。从记事起,身为私塾教员的父亲就教他背诵唐诗,就在其幼小的心田里播下了诗的种子。孔孚1岁多学步时,因不幸被铡刀误伤失去了右手,后来便发奋用左手生活和学习。1944年至1947年,孔孚就读于山东省立师范专科学校史地系。1949年,进《大众日报》社工作,担任文艺编辑。自1950年开始,以“孔孚”为笔名发表诗歌作品。

自1955年起,孔孚屡遭政治风波影响。1979年,随着新时代的到来,才得以复归平静。同年秋,应田仲济先生之邀,被调入山东师范学院中文系中国现代文学研究中心,从事现代文学研究与《新诗发展史》的写作工作。1986年离休后,孔孚全身心投入诗歌创作中,出版有诗集《山水清音》《山水灵音》《孔孚山水诗选》《孔孚山水》、日文版诗选《山水谣》、诗论集《远龙之扪》、诗文合集《孔孚集》等。

在中国当代诗坛上,孔孚堪称“奇人”。这位饱经苦难的诗人,虽早年就已钟情于诗,但用他自己的话说,是“54岁以后才真正写出一点诗来”。他也许未曾料到,自己的诗作,不仅吸引了许多读者,而且得到了诸多著名诗人、学者的高度评价。公刘认为,“孔孚独树一帜的新山水诗,确实填补了我国自有白话诗以来70余年的一大空白”,呼吁“我们的文艺单位、学术单位和出版单位,都应该理直气壮地为孔孚发布战报,介绍他的辉煌成果,说明他的重大意义”;李瑛称赞其诗歌“精练隽永、雅致清灵”;钱锺书则将孔孚视作“开门户”者;1985年9月26日,美国《美洲华侨日报》发表长篇评述文章,盛赞他是“当今中国诗坛新山水诗派的‘祭酒’”。

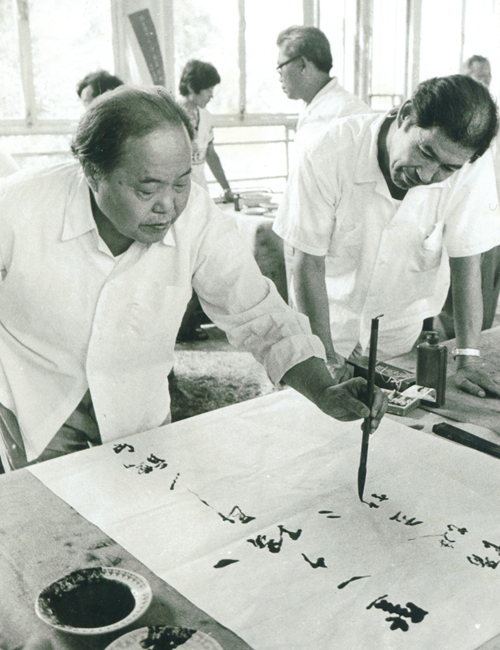

孔孚不仅在诗歌方面卓有成就,在书法方面也造诣非凡。他用左手创作的书法作品,在结体、布局、线质等方面,都达到了高超的艺术境界,形成了不同于中国书法史上任何一家一派的独特个性。1996年5月,由《大众日报》和山东师范大学在山东美术馆联合举办的首次孔孚书展,引起了很大的轰动,其作品赢得了社会各界人士的钟爱。实际上,孔孚平常很少写字,往往只是在年终抽出一两天时间,写几幅字送给朋友。他留下的上百幅书作,主要是在晚年养病期间,激情突然迸发,在短短1个多月的时间内完成的。除了少年时代的童子功之外,他后来并未着力于书法,却在书法上收获了不虞之誉,这不能不说是发生在孔孚身上的又一奇迹。

“狂狷”“孤傲”的诗性人格

大凡了解孔孚或读过其诗文者,应该都会感觉到:孔孚是真正富有诗性人格者。他孤傲清旷,狂狷不羁,用宋遂良先生的话说:“长一身傲岸之骨,披一肩狂狷之气。”

他的狂狷与孤傲表现在诗艺上,就是敢于傲睨前贤。

在诗论方面,他虽然很欣赏宋人严羽的《沧浪诗话》,但也不客气地指出:严羽过分迷恋书本,视野不宽,美学上喜欢远距离,眼却有些近视;虽强调写诗要“直截根源”,却并没有真正探到大千世界那个“源头”,甚至对从那个“源头”分出来的流“也不甚了了”。对于历史上许多著名诗人,他都有过尖锐的评点。在他眼中,陶渊明为人称道的“采菊东篱下,悠然见南山”,不过是平平淡淡,初级“自然”而已。即如李白、社甫,他亦认为不必“高山仰止”。他曾发誓要与李、杜一较高下,他要用“隐现”的手法,“抟”出一个“虚宇宙”。

他在《题己》一诗中写道:

出佛出道

亦牛亦马

何须千手千眼

抟虚宇宙

我们仅从这一篇诗的“宣言”中,从“抟虚宇宙”的气魄中,便足可看出孔孚在诗艺追求方面令人崇敬的“狂气”与雄心。

与“狂”相关,孔孚是一位孤独者。

他常常一个人寂寂独行于山水之间,曾独自游荡于崂山半个多月;他曾为自己写过一幅斗方,上书两个字:“寂人”;他曾写过一篇含有自况意味的散文,题目是:《“寂人”,“默默地”》。1996年,在济南举办的孔孚书展上,他写下这样两句题词:

荒荒宇宙一人行,且听历史之回声。

他在《崂顶速写》中写道:

漫步在天上

只有我和太阳

在《大雨中过雷神峡》中写道:

我与雷神同行

拄一根断枝

在茫茫宇宙中,已经难觅同道与知音,只有天上的太阳与雷神之类可以结伴远游、可以相互安慰了。这就是孔孚的“大孤独”。孔孚,就是这样一位有着一颗深刻的孤独之心的诗人。

1986年冬在山师校园

孔孚的孤独,不是生活的孤独,而是生命的孤独。他的孤独,绝不是来自于对生活及命运的怨怼,而是一种哲学意义上的生命的孤独,是诗人独具的姿态及其精神视角下生命的呈现形式,是一种真正属于诗和诗人的深刻的孤独。

生活的孤独,往往缘于人生的被动与无奈,可以使人迷茫失意,可以消蚀人生的热情、勇气和信心;而生命的孤独,则往往缘于个体超尘拔俗的睿智和关怀万物的胸襟,是庄子“独与天地精神往来”之“孤独”。这“孤独”可以使人昂扬振奋,可以激起人强劲的生命活力,可以唤起人博大的爱欲和情感。在孔孚的诗中,闪耀着的正是这样一种伟大的生命之光。如他在《飞雪中远眺华不注》写道:

它是孤独的

在铅色的穹庐之下

几十亿年

仍是一个骨朵

雪落着

看!它在使劲儿开

看这孤独的山,没有寂寞和悲哀,没有困惑和失意,而是有着怎样不羁的、顽强的生命活力啊!那花“骨朵”“几十亿年” 了,仍欲顶破那“铅色的穹庐”,一直在“使劲儿”开。我们从中看到的,正是诗人自己昂然不屈的生命形象。

宇宙洪荒的诗歌境界

好的诗作,不仅要体现为“诗”,还要臻于高超的境界。

按宗白华的看法,艺术的境界是“天地境界”,或谓“宇宙境界”。从诗境来看,孔孚诗歌的高妙之处,还在于对高层次的宇宙境界的追求。他曾明确讲过:“艺术的最高境界就是宇宙层面,当站在这个高度看问题的时候就全通了,什么物我、主客、过去、现在、未来,在我这里全是通的。物我全息,时空全息。我只需寻找触动读者心灵那根弦的那个点,以最简单的符号引发读者产生共振。只要人的灵气动了,什么创造力都会生发出来。”

在具体作品中,这样一种宇宙境界主要表现在:

博大壮阔之境。孔孚的诗,虽多是寥寥数语,但其中呈现出来的,常是一个博大壮阔的想象空间。在《轩辕柏》一诗中,你会看到这样震撼人心的场景:黄陵轩辕庙内的那株轩辕柏,正在青天为之铺好的“云锦笺”上,“以长春绿/写五千年历史”。品读《青州古城晚眺驼山》,你会随那只“驮一轮落日”、昂起的头颅“高出群星”的骆驼,走进一个辽阔无垠的世界。

孔孚诗歌创作中的“取景”,常有意识地取“飞起来,抟羊角而上,在九万里的高空,然后向下俯视”的高距离、远距离视角。正是由此视角,诗人才看见:那月亮,“蘸着冷雾/为大峨写生”(《峨眉月》);“黄河”成为渤海中一个“颤动”的“音符”(《渤海印象》);崂山,“濯足于万里长波/肩搭一条白云”(《崂山》)。在这类诗中,才形成了浩阔的宇宙气势。

远古洪荒之境。孔孚的许多诗,会将读者引入一个超越世俗烟火、人间纷争、生死悲欢,而“与宇宙为友,与天地闲聊”,类乎德国现象学哲学家胡塞尔所主张的悬搁一切、追求现象学还原的远古洪荒之境。如在《崂山》中,他写出的是:

崂山在海边沉思

回忆他的童年

那时他把大海当竹马骑呢

敲打着太阳这个铜盘

在《千佛山巅我捡到一个贝壳》中,他想到的是:

跨上鲸背

游向荒古水天

他在《高原夜》中写道:

寂灭之深渊

宇宙孵卵

在这类诗境中,我们会感受到一己生命消融于永恒、个体自我融汇于宇宙的心神快慰,会向往于“洗尽尘滓,独存孤迥”的高洁人格,而这就是宇宙境界的艺术魅力与价值。

幽深玄秘之境。孔孚的诗中,还有一种玄妙莫测、令人遐思不尽的神秘美。在黄山天都峰上,于狂风暴雨占领了大宇宙的暴戾氛围中,诗人俯视雷电,居然听见“有婴儿啼哭”;在峨嵋息心所,居然“来一山灵/摩我的心”。在无人读懂的泰山无字碑前,诗人写一条青虫“在读”。另外,诗中不时出现玄狐——二仙山上,它把“长长的尾巴拖进黄昏”;钻天坡上,它在“合十”祈祷;峨嵋金顶,它立于一片危岩,竖耳倾听着人间的秘密;在泰山曲径,它竟“手拈莲翅”,引诗人“入黄花洞中”……悟透天地玄机、洞彻人间幽秘的“玄狐”及其扑朔迷离的怪异之象,无疑为孔孚的山水诗平添一种兴会通灵的奇趣、一种玄妙莫测的神秘美。透过这神秘和诗境,我们会感到,诗人的目光,穿透了有与无、生与死、灵与肉、物质与精神、古往与今来、时间与空间的壁垒,窥探到了宇宙本原的生机,触摸到了天地万象的律动,参透了大千世界的永恒,最终拥有宇宙情怀、臻于宇宙境界。

我们常说,好的文艺作品是具有超越性的。而宇宙境界,正是超越性的至高表现。孔孚的不少诗作,呈现出的正是这样一种至高境界。就其审美功能而言,这境界无疑具有刘勰所说的“疏瀹五脏,澡雪精神”之效,能够给人以更为高旷超逸的情感陶冶。

“孔孚味”的诗艺追求

在中国当代诗坛上,孔孚是一位对诗之本体特征有着深刻理解,且真正痴迷于诗、潜心于诗艺探索的诗人,其追求主要表现在:

“隐现”与“远龙”之境。孔孚曾明确表示,他的诗歌创作,追求的是“隐现”,即在写作过程中,既不拘泥于“实象”之摹写,亦不步趋于“意象”之创造,而是遵从“无”即“大有”的中国道家哲学智慧。不拘于象,从有到无,设法以“无象”隐“有象”、以“大虚”隐“大有”,从而创造出他所倾心的 “无鳞无爪”之“远龙”境界。如在《渤海印象》中,面对黄河入海口的景观,诗人既未写渤海,也没写黄河,其视野焦点,只集中于那黄河在大海中缩成的一个“颤动着”的“音符”。这就是孔孚所追求的“隐现”,所创造出的“远龙”诗境,诗人正是借“隐现”构成的“大虚”之象,将渤海湾之壮阔交予读者让其自由想象了。

“灵视”与“灵美”意趣。与重“隐显”“出虚”相关,孔孚认为,真正属于诗的意象,绝不能来自目之所见,而是得之于“灵视”。他讲过,他的诗要创出既不同于“第一自然”也不同于“第二自然”的“第三自然”。他所说的“第一自然”指的是直陈其事;“第二自然”乃王维式的“以物观物”;“第三自然”则是“以虚观虚——以灵觉观灵物”,也就是“大虚”。对孔孚的诗歌有深入研究的评论家刘强的看法是有道理的:诗论史上有“实象”“意象”之说,但在孔孚这儿,追求的是“灵象”,这是具有里程碑意义的创见。在孔孚看来,“实象”是可画的,欠虚,固乏诗意;许多“意象”也还是可画的,因而还是“小虚”;而“灵象”是绝对画不出来的“大虚”。孔孚的诗歌中之所以真正有“诗”,即因其中随处可见出之“大虚”。

因囿于“文以载道”之类的传统文学观,对于孔孚的某些诗,亦有人称“看不出”要表达什么意蕴。对此,孔孚的回答是:“有的诗不一定蕴含什么,不过作为一件‘艺术品’而存在。”“有的诗,就是‘只可意会,难以言传’。”“诗不是为了‘验证’哲学、美学。严格说,亦不可‘阐释’。”“‘两头白牯手拿烟’,没有什么道理可言。‘灵美’而已!”

“减法”与精品意识。孔孚反复强调过自己的创作原则:“简”(或谓“减法”)。这“简”不是指简化诗的表面形式,而是要尽力将太实的、非诗意的东西减掉,只留下有诗意的东西,从而写出诗之精品。按其“减法”之则,孔孚每一首诗的创作,都经过字斟句酌、反复推敲。如《古德林漫步》一诗,结尾原为两句:“字间杂有鸟语/鸠摩罗什吃惊”,后只留一句,径以“字间杂有鸟语”作结。诗人自己这样分析修改缘由:“出鸠摩罗什一象,就是有了规定。‘吃惊’似乎有味,但也是规定。不如落到‘字间杂有鸟语’这活处好。”仅此一例,即可看出诗人在创作过程中,投入了怎样严谨细致、精益求精的匠心。

孔孚诗中之所以有“诗”,之所以有许多精品,之所以形成了无法为人效仿的“孔孚味”,就是因为他潜心以求、精益求精。

富有创见的诗学贡献

孔孚的诗,自可谓山水诗,或谓新山水诗,但实际上孔孚对于中国当代诗坛的贡献,不仅在于写出了独具一格的山水诗,还在于其富有创见性的诗学思考。仅从他提出并反复论述的“远龙之境”“出虚”“大虚”“灵视”“隐象”这些新颖独到的诗学术语中,就会感受到孔孚在诗歌理论方面的创见性。

孔孚所说的“远龙”,既非指具象的可见之龙,亦非指龙身上的一鳞半爪,而是“无鳞无爪”之龙。在他看来,“一鳞半爪”尚是“小虚”,由“灵视”而得的“无鳞无爪”之龙才是“大虚”。他在诗中力求的就是这种“大虚”之境。

孔孚所醉心捕捉的“远龙”,是一个有着深厚哲学意蕴的指称,它近于老子的“道”,亦类乎海德格尔的“本真存在”。那“远龙”、那“道”、那“存在”,都是不可言说的,尤其不能用文字描摹的,只与人的主体心性相关,且因人而异、因境而变、恍惚莫测。正是这恍惚莫测,使得诗歌的“世界之门”得以洞开,清澈澄明之境得以呈现。正是由“远龙”视角出发,孔孚力叛基于“载道论”的传统诗歌价值观。在他看来:诗不是社论,“不能指望它扭转乾坤。它只不过是想:能于人之生命中注一点儿‘灵性’而已!”“我们的‘使命’,就是使生理的官能感觉全部升入‘灵’的层次;并疏之使其‘通’;抟虚宇宙,以唤起我中华民族之‘灵性’”。与传统的“载道论”相比,这似乎是“无用”,实则包含着“大用”。

1986年秋孔孚在峨眉山

孔孚的这一看法,是贴近诗之本质特征的——培育人的灵性要比通常所说的“教育意义”更为重要。一个人,只有具有了灵性,才不会迷信盲从、唯唯诺诺、奴颜婢膝;才会人格超迈、思维活跃、敢想敢干、勇于创造。孔孚那些富于想象智慧、抵达宇宙境界的诗作,正是具有这样一种能够培育民族灵性、人之灵性的“大用”。

需要进一步反思的是,长期以来,在我们的文艺理论中,一直特别强调诗之教育功能。实际上,有主题思想、有教育意义的诗是好诗,而文学史上许多难说有什么主题思想、什么教育意义的诗,也可以是好诗甚或是更好的诗。相反,有的诗,因主题思想及教育意义太过显露,反而失去诗味了。文学史家大多认为宋诗不如唐诗,原因即在于唐诗主情、宋诗主理。“理”自然能体现具有教育意义的思想,却致使诗之品位下降了。

关于中国诗歌的发展历程,孔孚发现了这样一种怪异现象:某些精于诗道的先贤,虽然从理论上明白“从有到无”的诗道,但在实践中往往又推崇那些立足于现实教化、具有儒教风范的作品。令他深感遗憾的是,蕴含着东方哲学智慧的“远龙”,本应呼风唤雨、逐浪击水于中华民族的诗之长河,但由于种种原因,这条诗河于千百年前便已淤塞了,与诗之本质相悖的“写实论”“载道论”竟成为诗界主潮。孔孚疾呼,这一淤塞之艺术河道,必须重新开掘,以使“地下之潜流得以涌出,洋洋乎流于东方”。同时,他还乐观地预言:“迟早有一天,会有第二个庞德,向东方作第二次朝圣。那时他们所惊异的,将不是神龙之一鳞半爪,而是‘无鳞无爪’的神秘主义现代东方‘远龙’”。

就中国当代诗歌的兴盛与发展而言,孔孚上述关于“诗”之本质、“诗”之功能,以及中国新诗的未来走向等重要问题的思考与见解,无疑是有重要启示意义的,是有待于我们做进一步深入研究的。

编辑:刘 阳